湖北日报客户端讯(通讯员 陈婉瑜)连日来,湖北大学材料科学与工程学院“小烛光”支教团15名青年志愿者走进大别山余脉的殷店镇中心学校,开展为期两周的暑期支教活动。团队以“非遗传承+科学启蒙”为核心,通过系列主题课程设计,为105名乡村学子开启了跨越山峦的文化对话。

深植文化根脉:非遗课堂唤醒民族自信

在湖北大学“小烛光”支教团队的精心策划下,一场以非遗文化为载体的特色教学正在殷店镇中心学校展开。志愿者团队突破传统支教模式,加强了课程之间的逻辑性,通过开展涉及地域、文物、建筑等领域的课程,融合游戏互动等体验,让孩子们在方寸之间感受中华文明的千年积淀。“我们通过‘非遗活化’课程设计,让传统文化从博物馆走进课堂,让历史记忆焕发时代生机。”团队负责人、湖北大学志愿者代表袁银杏在课程总结中强调,“当孩子们发现祖辈传承的文化就流淌在自己的血脉中,文化认同便有了最鲜活的注脚。”

这种创新教学模式不仅让非遗知识“活起来”,更让文化自信“立起来”,学生们逐渐领悟到:文化传承不是遥不可及的口号,而是镌刻在掌纹里的民族基因。

在湖北大学“小烛光”支教团队精心构建的课程体系中,五大文化主题课堂形成有机联动,构建起立体化的文化传承网络。

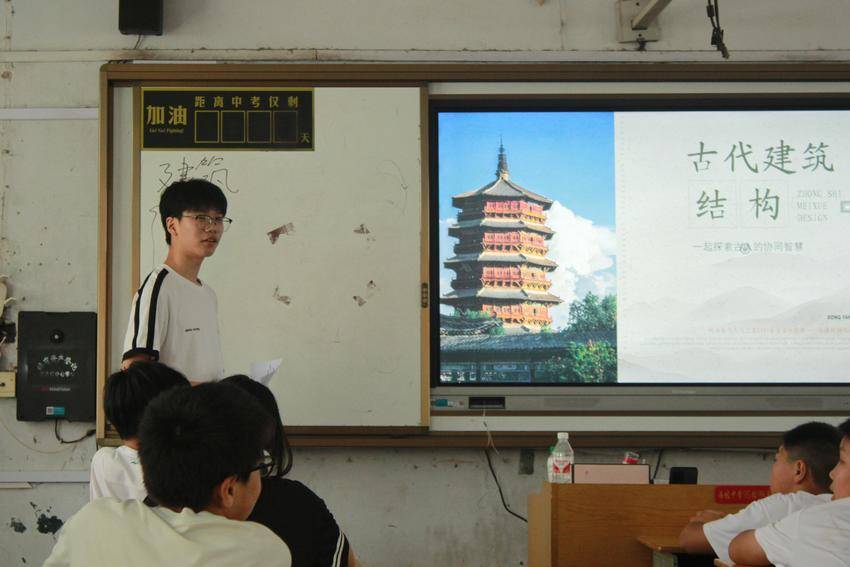

地理人文课堂《跟着张老师打卡中国地图》突破平面教学,通过新媒体技术让长江黄河“奔涌”于教室,孩子们通过视频学习,在触摸黄土高原沟壑、聆听秦腔韵律中,将地理坐标转化为可感知的文化坐标;文物活化课堂《文物有话说》课程特别设置“文物表情包创作”环节,让00后学生在绘制表情包的过程中,潜移默化地掌握青铜器铭文解码、古蜀图腾辨识等知识;建筑智慧课堂《古代建筑》通过榫卯结构拼装实验,让孩子们在梁柱咬合的“咔嗒”声中,领悟“天人合一”的营造哲学。

民俗文化课堂则以《中国图腾》《民族服饰》《民族舞蹈》构成系列课程,志愿者教师讲解《中国图腾》解码龙凤纹样,将其中蕴含的哲学思想与昂扬的民族精神向孩子们娓娓道来。在《民族服饰》课堂上,缤纷的样式、色彩与图案,与地理气候、文化渊源紧密相连,“一方水土养一方人”的古老智慧变得可视可感。在《民族舞蹈》课上,借助动画与游戏,让孩子们在跃动的节奏里体验不同民族的独特魅力。当清澈童声在《童声绘山河》中唱响云南弥渡山歌的“东方小夜曲”,非遗的旋律获得了崭新的生命力。

地域文化探索课堂成为孩子们了解远方多彩世界的窗口。其中的《新疆印象》带孩子们领略不同民族独特的民俗风情与蓬勃生机;《探秘佤族》则揭开佤族神秘面纱,孩子们心中悄然种下对文化多样性理解与珍视的种子。《东巴文化》课程中世界上唯一“活着”的象形文字——东巴文,在“你画我猜”的趣味互动和稚拙的仿写笔触中,变得可亲可感。

科技课堂:太阳能汽车制作

在科学课堂上,太阳能汽车与直升机的拼装与调试,正上演着物理知识向动能的生动转化。孩子们俯身于零件迷宫,指尖在拆解与重组间穿梭,悄然探索着光能驱动的奥秘。随着模型逐步成形,孩子们的动手能力与创新思维在反复试错中得到锻炼。

烛光不灭,微光成炬:照亮乡土未来的希望之路

为期14天的支教活动已落下帷幕。活动组织者表示,此次集中授课虽已结束,但团队在当地播下的知识种子与希望之光正持续生根发芽。团队成员强调:“我们的支教不是简单的知识输血,而是通过陪伴实现教育造血。”在结课仪式上,孩子们唱起新学的弥渡山歌。当稚嫩的歌声响起,孩子们眼中闪烁的不仅是新学的旋律,更是对山外世界的向往与探索热情。这种由内而外的成长变化,正是“小烛光”教育帮扶模式取得成效的生动注脚。

湖北大学继续教育学院